9月には「中秋の名月(十五夜)」。

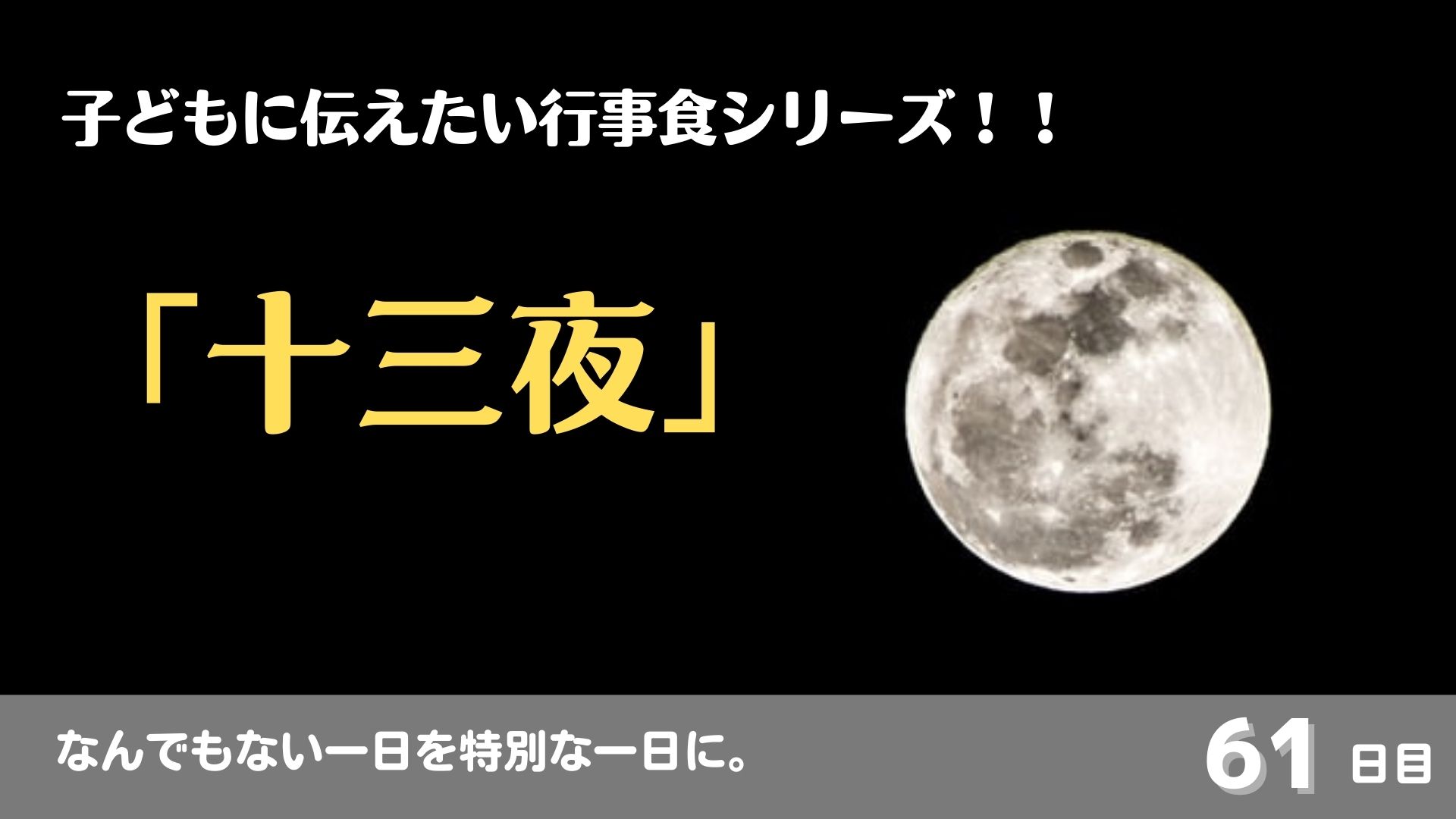

10月は「十三夜」がありました。

かーちゃん

今日は「十三夜」に作って食べた

行事食のお月見団子についてのレポートです!

● 十三夜に興味がある方

● 行事食に興味がある方

● 子どもと一緒に和菓子を手作りしたい方

「十三夜」とは?

2021年10月18日は「十三夜」。

9月21日の「中秋の名月(十五夜)」に対して、この日の月見を「十三夜」と言います。

中秋の名月に次いで、お月様が美しくみられる日、とされています!

ちなみにお月見は

十五夜(旧暦8月15日)、十三夜(旧暦9月13日)の他に

十日夜(とおかんや:旧暦10月10日) と呼ばれるものもあります。

これらすべての日が晴れてお月様を拝むことが出来たら、それはとても縁起の良いことだと言われています。

十五夜、十三夜のお月見が出来たなら、是非十日夜のお月見にも挑戦してみてください!

※「十三夜」の風習は旧暦9月13日

新暦では毎年日にちが変わるので、注意してください!

ちなみに・・・

愛知県在住の私、「中秋の名月」の雨天に続いて十三夜は曇天・・・

かーちゃん

今回もお月様は見えないか・・・💦

諦めていたところ、たま~に雲の隙間からお月様がチラリ。

その瞬間に立ち会えた子どもたちはとっても喜んでいましたよ!

「十三夜」の行事食とは

こちらも「中秋の名月」の行事食と同様、「お月見団子」です!

前回(中秋の名月)は手作りにしたので「今回は市販のものを」と思いましたが、どこに行ってもお月見団子が売っていない!

中秋の名月に比べるとなじみの薄い十三夜。

売る店がないのは買う人がいないから?

そう思うと、日本の風習が少しずつ消えていくようで、なんだか少し寂しくなりました。

いや待てよ、昔はお月見団子を買う習慣の方がなかったか!

気を取り直して、お月見団子は作って食べることにしました。

「お月見団子」の作り方

<材料>(団子13個分)

・団子粉 150グラム

↑団子粉。特別こだわりはありません。売っていたものを。

・砂糖 25グラム

・ぬるま湯 適量(今回は100~110ml)

※前回(中秋の名月)より砂糖の量を増やしました。

<作り方>

1.団子粉と砂糖を混ぜ、ぬるま湯を少しずつ入れて、耳たぶくらいの固さになるまでこねます。

2.直径3センチ位の団子を13個作ります。

3.茹でます。

最初は沈んでいますが、茹で上がると浮いてくるので、浮いてきて3,4分茹でてから取り出します。

4.ピラミッド状に積んだら、「お月見団子」の完成!

十三夜のお月見団子は13個積み上げます。

写真は一段目9個、二段目4個。

頂点の1個はなくてもいいそうです。

前回(中秋の名月)のお月見団子で砂糖が少なかったようなので、今回は倍近くお砂糖を入れました。

甘みが増してそのままでも充分食べられますが、うちの子どもたちはお醤油をつけて食べていました。

「十三夜」まとめ

●十三夜には、お月様を眺めながらお月見団子を食べましょう!

●お月見は全部で3回。

十五夜、十三夜、その後は十日夜にも夜空を見上げてみてください。

きれいなお月様に癒されるかもしれません。

●行事食のお月見団子は材料も少なく、作るのが簡単!

子どもにお手伝いさせてもいいでしょう。

コメント