気づいたら7月が終わり、昨日からはもう8月ですね。

夏休みももう1週間が終わってしまったと思うと

なんだか気持ちが焦ります💦

さてさて。

昨日、8月1日は「八朔(はっさく)の祝い」の日でした。

「八朔」とは?

はい、もちろん柑橘系果物の「はっさく」ではありません。

「八朔」=「八月朔日(ついたち)」の略だそうです。

「八朔の祝い」は別名「田実(たのみ)の節句」とも言われ

豊作を祈願する風習とされています。

この日には

ススキの穂を焼いてお粥に混ぜた「尾花粥」や

尾花粥に似せた「黒ゴマ粥」を食べて

暑さ疲れに対応するのだそうです。

私も尾花粥を是非食べてはみたかったのですが

ススキの穂をどのように手に入れて、どのように焼いて

どのように加工するのかさっぱりピーマン・・・(古っ!)

失敗して、子どもや高齢者に変なものを食べさせてもいけないので

今回は「黒ゴマ粥」で挑戦させていただきました。

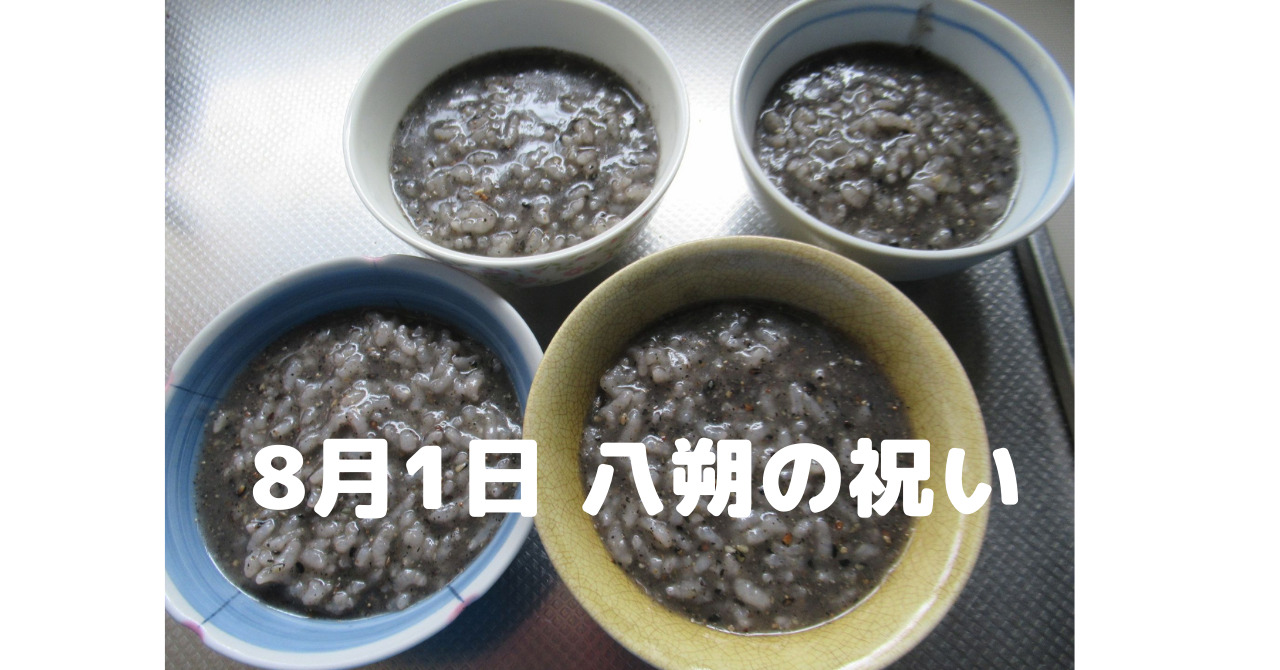

<黒ゴマ粥>

作り方は・・・テキトーです( ̄▽ ̄)。

作るのは7人分ですが、我が家でお粥系はあまり人気がないので

今回は少なめで作りました。

普通に作ったお粥(今回は七分がゆにしました)に

炒ってすった黒ゴマを入れる、ただそれだけです。

↑ばぁばモグラ愛用のゴマ炒り器を借りて。

炒っていると、煙が出ると同時にゴマのいい香りがしてきます。

↑これまたばぁばモグラ愛用のゴマすり器を借りて。

炒っている時よりもさらにいい香りです。

↑少なめに作ったつもりですが、7人で分けても少し余りました。

米1合に対して、ゴマを40gほど入れましたが

適当に作った割には良い黒さ加減♪

黒ゴマはすったものを買ってこようか迷いましたが

実際自分で炒ってすってみると香りが全然違うので

こういったシンプルな料理には、多少手間でも自分で作ることをおススメします!

我が家の子どもたちも

黒ゴマの香りに誘われて、めずらしくおかわりしていました。

ゴマは老化防止にもなるのだとか。

はー、食べる前に知っていたら、もっとおかわりしたのに!

コメント