かーちゃん

こんにちは!

このブログは、子育ての話題を中心に我が家の日常を紹介してます

クスって笑ってもらったり

子育て世代の方に何か参考になることがあったら嬉しいです♪♪

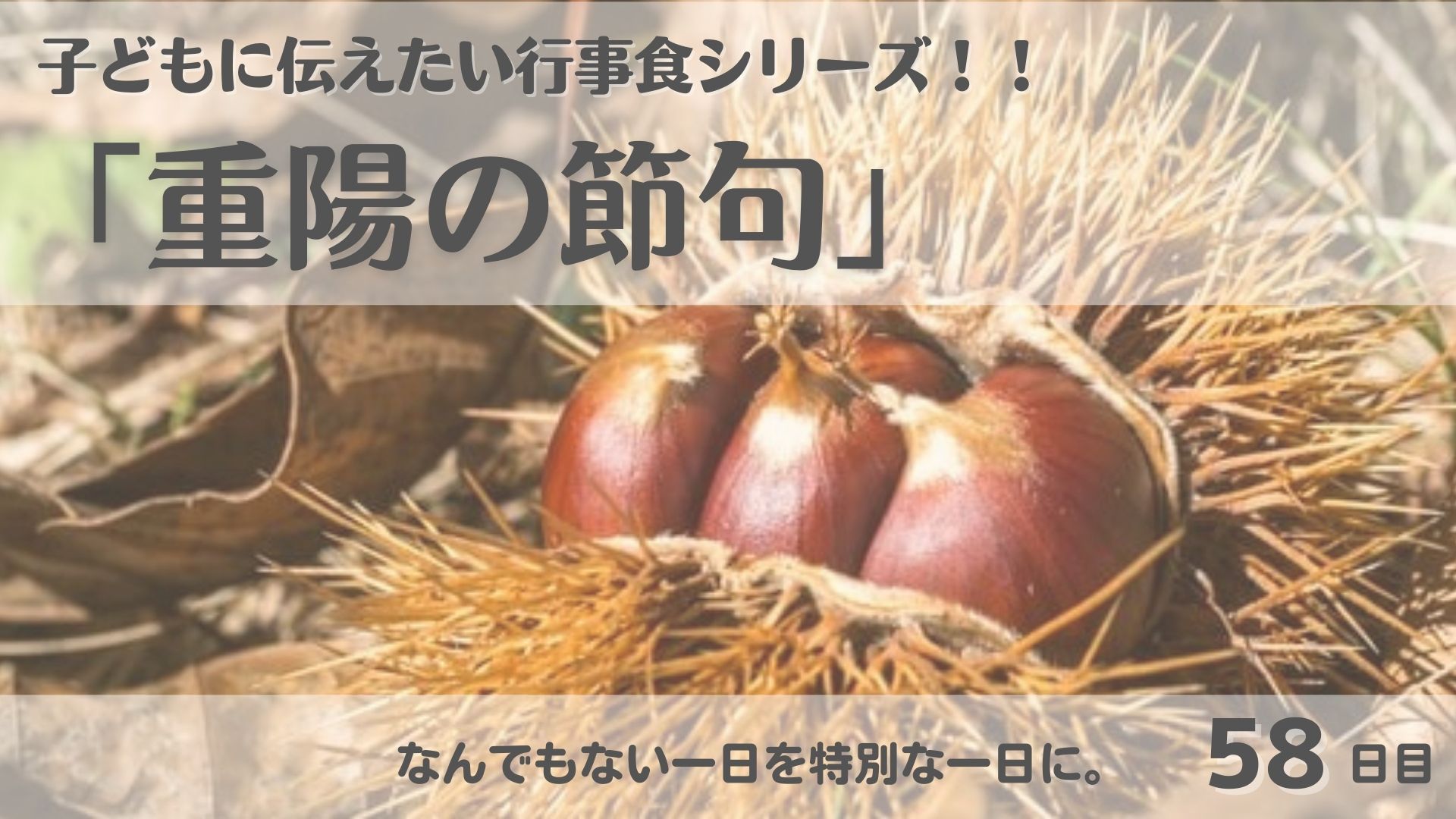

9月9日は重陽(ちょうよう)の節句。

我が家では、行事食の栗ご飯を食しました。

今日はそのレポートをお届けします♪

「重陽の節句」とは?

五節句のひとつで、「菊の節句」「栗の節句」とも言います。

中国の思想に端を発した「陰陽思想」。

奇数は縁起の良い「陽の数」とされています。

また「9月9日」は陽の最大の数である9が重なる日であることから、この日を「重陽」と呼ぶようになりました。

五節句とは?

「節句」とは、中国から伝わった暦の上の風習です。

そのうち、下記の5つを江戸時代に幕府が公的な行事としました。

・1月7日→人日の節句(七草の節句)

・3月3日→上巳の節句(桃の節句)

・5月5日→端午の節句(菖蒲の節句)

・7月7日→七夕の節句(笹竹の節句)

・9月9日→重陽の節句(菊の節句)

「重陽の節句」の行事食は?

「菊の節句」「栗の節句」とも呼ばれる「重陽の節句」。

「重陽の節句」には、菊の花を入れたお酒を飲んで長寿を願ったり、栗ご飯を食べて収穫を祝います。

行事食、栗ご飯の作り方

今回、我が家では「栗ご飯」を食しました。

簡単ではありますが、その作り方について説明します♪

<材料>

栗 約20個

米 2合

もち米 1合

醤油、みりん、塩

黒ゴマ 適量

<下準備>

今回使用した栗はうちで採れたものです。

そのため、もちろん皮つき。

「ひょえ~!

栗なんて、むいたことない…。

硬くて、手を切りそうだし…」

もと都会っ子の私。

結婚前はもちろん「むき栗購入」派でした。

でも、田舎暮らしでは、そうは行きません。

そこで登場!

栗の皮むき器「栗くり坊主」(写真右↓)

これは便利!

硬い皮を安全にむくことが出来ます。

もしかしたら、自宅で栗が採れるご家庭では当たり前に使っている道具かもしれません。

それぐらい、今ではこの時期の必需品となっています。

↑「栗くり坊主」

まず名前が秀逸!

かーちゃん

栗くり坊主、取ってー

はーい、ぼくですかー?

なんて会話にはなりませんが(笑)、ついつい「栗くり坊主」と言いたくなります。

「栗くり坊主」の先には、ぎざ歯と切り歯がついています。

ぎざぎざの歯の方を栗に当ててくいこませ、ハンドルを握ると切り歯が動いて簡単にむける仕組みです。

考えた人、すごい!!

ちなみに栗を水にしばらくつけておくと、皮が少し柔らかくなって、むきやすくなります。

(この時は1時間くらいつけておきました)

栗をすべてむき終わりました。

ペットボトルの蓋を開けるのにも苦労する、握力のない私ですが、途中休憩を取らなくてもむききりました。

(20個近くむくとさすがに手は疲れますが💦)

<作り方>

①お釜に米&もち米と、3合分の水を入れます(調味料を入れるので少し少なめに)

今回は、醤油小さじ1、みりん大さじ2、塩小さじ1で味付けしましたが、正直なところ適当です(;^ω^)。

調味料を入れ、かきまぜてなじませた後、栗を上に置きます。

あとは、炊飯器をスイッチオンするだけ。

②炊きあがりました。

お茶碗に盛り付けて、黒ゴマを適量ふったら完成です!

子どもたちに伝えたい行事食☆「重陽の節句」まとめ

・「重陽の節句」は、ひな祭りや子どもの日とも並ぶ重要な日。

栗ご飯などを食して長寿を願い、収穫を祝おう!

・「重陽の節句」は他の節句に比べると目立たないが、せっかく続いてきた江戸時代からの文化・風習。

「変わること」と同じくらい、「変わらないこと」も大事にしたい。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e8a2c8.4f669de7.21e8a2c9.75da5b83/?me_id=1202225&item_id=10002757&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetonya%2Fcabinet%2F9905%2Fimg55675997.gif%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント